Partirono tra squilli di tromba e rulli di tamburo, poco prima dell’alba di quel dì, che di alba ce n’è una ogni mattino e qualsiasi giorno poteva andar bene. Ma quel giorno lì, sarà per le trombe, sarà per i tamburi, andava senz’altro meglio del giorno prima o del giorno dopo. Partire di sera pareva meno opportuno, se non altro per la difficoltà di far coincidere l’alba con il tramonto, e siccome nessun astronomo era stato invitato si preferì soprassedere.

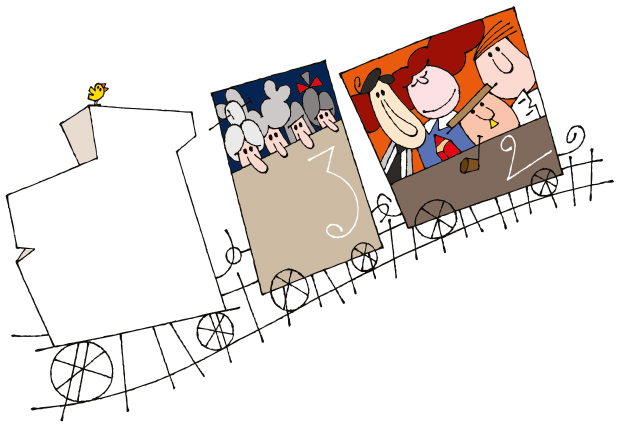

Nel vagone di prima classe si era accomodato il sindaco col cappello a cilindro, la moglie del sindaco col cappello fru fru, il ministro del governo senza cappello e senza moglie, che avrebbe invece aspettato tutta la combriccola nella Roma capitale e per ingannare l’attesa preparava la marmellata. In seconda classe c’era posto per il segretario comunale con la penna stilografica a portata di polpastrello, la maestra con la matita rossa nel taschino, un signore con la pipa traballante tra le labbra ed il Mastro scalpellino, con la valigia piena di attrezzi e un paio di calzini bianchi di ricambio, che non si sa mai.

Partirono tra squilli di tromba e rulli di tamburo, poco prima dell’alba di quel dì, che di alba ce n’è una ogni mattino e qualsiasi giorno poteva andar bene. Ma quel giorno lì, sarà per le trombe, sarà per i tamburi, andava senz’altro meglio del giorno prima o del giorno dopo. Partire di sera pareva meno opportuno, se non altro per la difficoltà di far coincidere l’alba con il tramonto, e siccome nessun astronomo era stato invitato si preferì soprassedere.

Nel vagone di prima classe si era accomodato il sindaco col cappello a cilindro, la moglie del sindaco col cappello fru fru, il ministro del governo senza cappello e senza moglie, che avrebbe invece aspettato tutta la combriccola nella Roma capitale e per ingannare l’attesa preparava la marmellata. In seconda classe c’era posto per il segretario comunale con la penna stilografica a portata di polpastrello, la maestra con la matita rossa nel taschino, un signore con la pipa traballante tra le labbra ed il Mastro scalpellino, con la valigia piena di attrezzi e un paio di calzini bianchi di ricambio, che non si sa mai.

Nel carro di terza classe eccoti mia nonna e mia zia, la zia di mia nonna e la nonna di mia zia. Dove andassero e a far cosa, non si sa, ma non è difficile intuirlo, che quelle erano solite infilare il loro naso aguzzo e appuntito in ogni cosa e in ogni caso e a un evento come quello non sarebbero mancate per nulla al mondo. Per questo partirono pure loro, in terza classe anziché in prima, che tanto il treno da sempre parte e arriva alla stessa ora per tutti.

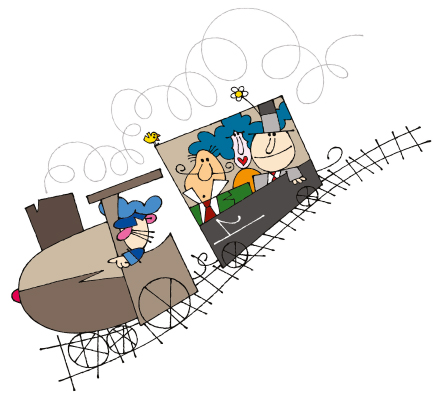

In testa al convoglio, ai comandi di una scintillante locomotiva modello nonsoché, con tanto di sbuffo di bianco vapore dal comignolo, il macchinista con due baffi neri così, due orecchie rosse cosà, e un naso soltanto, ma rosso pure quello, a parte quando lo infilava dalle parti del carbone e diventava nero come i baffi così e cosà, se non di più. Pronti, partenza... Fermi tutti, che non ho ancora finito! In coda al treno, per non farsi mancare nulla, un carro merci progettato appositamente per l’occasione, adibito al trasporto di un blocco di marmo Botticino grande così e dal peso di diciottomila tonnellate, bianco come il torrone di Cremona, solo che

Nel carro di terza classe eccoti mia nonna e mia zia, la zia di mia nonna e la nonna di mia zia. Dove andassero e a far cosa, non si sa, ma non è difficile intuirlo, che quelle erano solite infilare il loro naso aguzzo e appuntito in ogni cosa e in ogni caso e a un evento come quello non sarebbero mancate per nulla al mondo. Per questo partirono pure loro, in terza classe anziché in prima, che tanto il treno da sempre parte e arriva alla stessa ora per tutti.

In testa al convoglio, ai comandi di una scintillante locomotiva modello nonsoché, con tanto di sbuffo di bianco vapore dal comignolo, il macchinista con due baffi neri così, due orecchie rosse cosà, e un naso soltanto, ma rosso pure quello, a parte quando lo infilava dalle parti del carbone e diventava nero come i baffi così e cosà, se non di più. Pronti, partenza... Fermi tutti, che non ho ancora finito! In coda al treno, per non farsi mancare nulla, un carro merci progettato appositamente per l’occasione, adibito al trasporto di un blocco di marmo Botticino grande così e dal peso di diciottomila tonnellate, bianco come il torrone di Cremona, solo che

a dargli un morso erano guai e i denti avrebbero fatto cucù. E bada che diciottomila tonnellate è un numero che ho scritto così, tanto per riempire la pagina, perché non esisteva una bilancia tanto forzuta da poter calcolare il peso di quel blocco, senza finire schiacciata, stritolata, spappolata, stritolata, appiattita come una piadina romagnola, e sfido chiunque a trovare una piadina da diciottomila tonnellate, che non ci sarebbe formaggio a sufficienza. Ora sì che si può partire e il capostazione, col berretto rosso di ordinanza ed il fischietto in bocca, è quello che dà il via, al cospetto di tutti gli abitanti del circondario, di curiosi e parenti, di passanti di lì per caso, e degli operai delle cave del marmo, stanchi, stravolti, strapazzati, ma orgogliosi e soddisfatti per aver estratto per bene dal monte quel blocco grande così, per averlo fatto scendere fino alla via, per averlo caricato su un carro che pareva una carrozza e peccato che mancasse la principessa! Avevano addirittura allargato la strada, rinforzato il selciato, consolidato i ponti, fatto questo e fatto quello, da Botticino fino alla stazione di Rezzato, che in bicicletta è una passeggiata, ma con quel prezioso carico ingombrante fu un lavoraccio, credi a me. E per fortuna che si sfruttò la forza di tutti i buoi della provincia, che se ci si fosse affidati alle formiche, laboriose quanto vuoi, saremmo ancora lì a chiederci chissà...

In carrozza, quindi! Ma il capostazione in testa al binario non fece in tempo a gonfiare i polmoni per il fischio più importante della sua vita, che un ragazzetto impertinente, più basso che alto,

a dargli un morso erano guai e i denti avrebbero fatto cucù. E bada che diciottomila tonnellate è un numero che ho scritto così, tanto per riempire la pagina, perché non esisteva una bilancia tanto forzuta da poter calcolare il peso di quel blocco, senza finire schiacciata, stritolata, spappolata, stritolata, appiattita come una piadina romagnola, e sfido chiunque a trovare una piadina da diciottomila tonnellate, che non ci sarebbe formaggio a sufficienza. Ora sì che si può partire e il capostazione, col berretto rosso di ordinanza ed il fischietto in bocca, è quello che dà il via, al cospetto di tutti gli abitanti del circondario, di curiosi e parenti, di passanti di lì per caso, e degli operai delle cave del marmo, stanchi, stravolti, strapazzati, ma orgogliosi e soddisfatti per aver estratto per bene dal monte quel blocco grande così, per averlo fatto scendere fino alla via, per averlo caricato su un carro che pareva una carrozza e peccato che mancasse la principessa! Avevano addirittura allargato la strada, rinforzato il selciato, consolidato i ponti, fatto questo e fatto quello, da Botticino fino alla stazione di Rezzato, che in bicicletta è una passeggiata, ma con quel prezioso carico ingombrante fu un lavoraccio, credi a me. E per fortuna che si sfruttò la forza di tutti i buoi della provincia, che se ci si fosse affidati alle formiche, laboriose quanto vuoi, saremmo ancora lì a chiederci chissà...

In carrozza, quindi! Ma il capostazione in testa al binario non fece in tempo a gonfiare i polmoni per il fischio più importante della sua vita, che un ragazzetto impertinente, più basso che alto,  più biondo che moro, più vispo che altro, gli tirò la giacca e ne catturò l’attenzione, che quasi questo si ingoiava il fischietto e addio partenza. “Bimbetto” esclamò, facendo saltare il berretto rosso sulla fronte “fanciullo, infante, figliolo...” Con tutti quei sostantivi ci poteva star bene un aggettivo, un verbo o un avverbio, persino un complemento oggetto, altrimenti della grammatica che ce ne facciamo? La maestra, infatti, affacciata al finestrino prendeva nota di tutto.

“Marmocchio!” continuò imperterrito il capostazione, ma questa volta fu il ragazzo a interromperlo sul più bello. “Dice bene” borbottò “signor comandante. Marmocchio sono, e me ne vanto, altroché! Di occhi ne ho addirittura due e di marmo ce ne sono diciottomila tonnellate. Non vorrete mica partire senza di me?”

più biondo che moro, più vispo che altro, gli tirò la giacca e ne catturò l’attenzione, che quasi questo si ingoiava il fischietto e addio partenza. “Bimbetto” esclamò, facendo saltare il berretto rosso sulla fronte “fanciullo, infante, figliolo...” Con tutti quei sostantivi ci poteva star bene un aggettivo, un verbo o un avverbio, persino un complemento oggetto, altrimenti della grammatica che ce ne facciamo? La maestra, infatti, affacciata al finestrino prendeva nota di tutto.

“Marmocchio!” continuò imperterrito il capostazione, ma questa volta fu il ragazzo a interromperlo sul più bello. “Dice bene” borbottò “signor comandante. Marmocchio sono, e me ne vanto, altroché! Di occhi ne ho addirittura due e di marmo ce ne sono diciottomila tonnellate. Non vorrete mica partire senza di me?” Ci fu un fitto conciliabolo tra il capostazione, il sindaco, il ministro e la maestra, mentre nessuno chiese alcunché alla nonna della zia. Alla fine si fece accomodare il nuovo compagno di viaggio accanto al macchinista che – diciamocelo – è un posto tra i più ambiti dai viaggiatori d’avventura. E finalmente, col sole ormai alto e tiepido, il convoglio col marmo e col marmocchio si mise in marcia traballando e sbuffando sui binari cigolanti, in direzione Roma capitale.

Furono dieci lunghi giorni di viaggio e dieci lunghissime notti, con dieci albe rosa confetto e dieci romantici tramonti rosso fuoco. Anzi, i tramonti furono nove, che una sera era nuvoloso e minacciava una pioggia decisamente meno romantica. Dieci pranzi luculliani, dieci cene sopraffine e dieci colazioni con latte e biscotti. Dieci giornali del

Ci fu un fitto conciliabolo tra il capostazione, il sindaco, il ministro e la maestra, mentre nessuno chiese alcunché alla nonna della zia. Alla fine si fece accomodare il nuovo compagno di viaggio accanto al macchinista che – diciamocelo – è un posto tra i più ambiti dai viaggiatori d’avventura. E finalmente, col sole ormai alto e tiepido, il convoglio col marmo e col marmocchio si mise in marcia traballando e sbuffando sui binari cigolanti, in direzione Roma capitale.

Furono dieci lunghi giorni di viaggio e dieci lunghissime notti, con dieci albe rosa confetto e dieci romantici tramonti rosso fuoco. Anzi, i tramonti furono nove, che una sera era nuvoloso e minacciava una pioggia decisamente meno romantica. Dieci pranzi luculliani, dieci cene sopraffine e dieci colazioni con latte e biscotti. Dieci giornali del mattino da comprare alla stazione di passaggio, dieci gelati al pistacchio per il marmocchio, dieci volte a fare pipì.

No, dai, quello almeno venti o trenta volte, che quando scappa scappa e che scappi, più volte al giorno, che tu sia un marmocchio o il ministro dei ministri, si può starne più che sicuri. Ogni tanto scappava pure alla zia della nonna, che una volta si è addirittura addormentata nel bagno, ma questo non è bello dirlo in giro e non ne parlerei più, anche perché poi ne è uscita, ancorché piuttosto assonnata, sorridendo a tutti gli altri in fila saltellanti, perché scappava mica poco pure a loro. Dieci, cento, mille soste o rallentamenti per un incrocio traballante, per un ponte un po’ troppo stretto, per costruire un nuovo pezzo di ferrovia, un raccordo o un interscambio, per aggiustarne uno vecchio, per dire ciao alla fidanzata col fazzoletto bianco lungo il percorso. E con lei gli abitanti di tutti i villaggi e le città di transito, con bandiere, stendardi, gingilli e persino un piumino per la polvere, che sventolava meglio di ogni altra cosa. Per ogni capo c’era una stazione e per ogni stazione un capostazione, sempre col berretto rosso d’ordinanza e il fischietto e, man mano che ci si avvicinava alla meta, un sorriso sempre più largo, coi denti bianchi come il marmo e come il torrone di Cremona. Ci fu persino una marmotta, scesa di corsa, ballonzolando dalle vette alpine, per portare al ministro in persona una lettera di protesta perché il convoglio così nazionale non sarebbe passato lassù, tra le cime innevate. Ma la geografia era una cosa seria, chiedere alla maestra per conferma, e da Rezzato a Roma si andava verso giù e certo non verso su.

mattino da comprare alla stazione di passaggio, dieci gelati al pistacchio per il marmocchio, dieci volte a fare pipì.

No, dai, quello almeno venti o trenta volte, che quando scappa scappa e che scappi, più volte al giorno, che tu sia un marmocchio o il ministro dei ministri, si può starne più che sicuri. Ogni tanto scappava pure alla zia della nonna, che una volta si è addirittura addormentata nel bagno, ma questo non è bello dirlo in giro e non ne parlerei più, anche perché poi ne è uscita, ancorché piuttosto assonnata, sorridendo a tutti gli altri in fila saltellanti, perché scappava mica poco pure a loro. Dieci, cento, mille soste o rallentamenti per un incrocio traballante, per un ponte un po’ troppo stretto, per costruire un nuovo pezzo di ferrovia, un raccordo o un interscambio, per aggiustarne uno vecchio, per dire ciao alla fidanzata col fazzoletto bianco lungo il percorso. E con lei gli abitanti di tutti i villaggi e le città di transito, con bandiere, stendardi, gingilli e persino un piumino per la polvere, che sventolava meglio di ogni altra cosa. Per ogni capo c’era una stazione e per ogni stazione un capostazione, sempre col berretto rosso d’ordinanza e il fischietto e, man mano che ci si avvicinava alla meta, un sorriso sempre più largo, coi denti bianchi come il marmo e come il torrone di Cremona. Ci fu persino una marmotta, scesa di corsa, ballonzolando dalle vette alpine, per portare al ministro in persona una lettera di protesta perché il convoglio così nazionale non sarebbe passato lassù, tra le cime innevate. Ma la geografia era una cosa seria, chiedere alla maestra per conferma, e da Rezzato a Roma si andava verso giù e certo non verso su. Poco importava che la marmotta avesse il marmo dentro al nome, come il marmocchio e come le marmaglie di non so chi: briganti, farfalloni, bucanieri, filibustieri e chissà quante altre categorie sociali, che ogni tanto tentavano l’assalto al treno, al marmo, alla moglie del sindaco, al segretario comunale e a mia zia e furono prontamente respinti a colpi di penna stilografica.

In difesa della truppa fu infine assoldato un soldato marmittone, di marmo senz’altro pure lui, ma molto più di nome che di fatto, visto che si accomodò accanto al marmocchio e la marmotta invece no. Al calare del decimo sole, sul finir del decimo giorno, poco prima dell’antipasto della decima cena, squillarono dieci trombe e rullarono dieci tamburi: il trenino ciuff ciuff, con la moglie del sindaco e il suo cappellino fru fru, fece il suo ingresso traballante e fiero alla stazione di Roma, porta Maggiore, tra il tripudio della folla, i cavalli al passo, quattro suore, un maniscalco, il granduca di

Poco importava che la marmotta avesse il marmo dentro al nome, come il marmocchio e come le marmaglie di non so chi: briganti, farfalloni, bucanieri, filibustieri e chissà quante altre categorie sociali, che ogni tanto tentavano l’assalto al treno, al marmo, alla moglie del sindaco, al segretario comunale e a mia zia e furono prontamente respinti a colpi di penna stilografica.

In difesa della truppa fu infine assoldato un soldato marmittone, di marmo senz’altro pure lui, ma molto più di nome che di fatto, visto che si accomodò accanto al marmocchio e la marmotta invece no. Al calare del decimo sole, sul finir del decimo giorno, poco prima dell’antipasto della decima cena, squillarono dieci trombe e rullarono dieci tamburi: il trenino ciuff ciuff, con la moglie del sindaco e il suo cappellino fru fru, fece il suo ingresso traballante e fiero alla stazione di Roma, porta Maggiore, tra il tripudio della folla, i cavalli al passo, quattro suore, un maniscalco, il granduca di La più felice di tutti fu la moglie del ministro, nessun dubbio, non tanto perché finalmente rivedeva i begli occhi del marito, ma perché era oltremodo stufa di mescolare la marmellata, per servirla fresca e dolce a ogni palato presente: una palata per ogni palato, per la precisione. Primo il marmocchio, secondo il marmittone, terza la marmellata! Niente male davvero, pareva di essere al mare, o alle Olimpiadi!

La più felice di tutti fu la moglie del ministro, nessun dubbio, non tanto perché finalmente rivedeva i begli occhi del marito, ma perché era oltremodo stufa di mescolare la marmellata, per servirla fresca e dolce a ogni palato presente: una palata per ogni palato, per la precisione. Primo il marmocchio, secondo il marmittone, terza la marmellata! Niente male davvero, pareva di essere al mare, o alle Olimpiadi! E il marmo?! Ah, già, il marmo! Quasi ci si era dimenticati di quelle diciottomila tonnellate, che poi erano la vera ragione del viaggio intero. Uno dopo l’altro, tutti i presenti voltarono lo sguardo verso l’ultimo vagone là in fondo e nessuno – dico nessuno – badò alle zie e alle nonne nemmeno con mezzo sorriso...

L’eroe di giornata non era il macchinista, coi suoi baffi, il naso e le orecchie: era il marmo, altroché, più bianco che mai anche nell’oscurità della sera; più del sorriso del sindaco e più di ogni cosa. Era scritto nel contratto di trasporto, del resto, che di marmo a pallini non se ne faceva nulla nessuno.

Ma il viaggio non terminò certo lì, per andarsene tutti a dormire dopo l’ultimo brindisi: l’indomani, ancor prima dell’alba, fu aperto e inaugurato per bene un vero e proprio cantiere di lavorazione sul piazzale antistante i binari scricchiolanti, e il marmo venne lavorato con cura e abilità dallo scalpellino e i suoi mestieranti sopraffini: scolpito e levigato pezzo dopo pezzo, e trasportato così, un po’ alla volta, tra le strade e i vicoli della Roma capitale, fino al luogo dove sarebbe infine sorto il monumento. E chi ebbe la fortuna di trovarsi nei paraggi in quel periodo, poteva imbattersi in un oste o una fioraia, in un nobile o un prelato, in un calesse o in un cavallo, ma anche – perché no? – nella statua bianca di nonsochì, che doveva essere un nonsochì importante assai, per avergli fatto fare tutta quella strada, da Botticino, a Rezzato, fino a Roma, senza nemmeno pagare il biglietto!

E il marmo?! Ah, già, il marmo! Quasi ci si era dimenticati di quelle diciottomila tonnellate, che poi erano la vera ragione del viaggio intero. Uno dopo l’altro, tutti i presenti voltarono lo sguardo verso l’ultimo vagone là in fondo e nessuno – dico nessuno – badò alle zie e alle nonne nemmeno con mezzo sorriso...

L’eroe di giornata non era il macchinista, coi suoi baffi, il naso e le orecchie: era il marmo, altroché, più bianco che mai anche nell’oscurità della sera; più del sorriso del sindaco e più di ogni cosa. Era scritto nel contratto di trasporto, del resto, che di marmo a pallini non se ne faceva nulla nessuno.

Ma il viaggio non terminò certo lì, per andarsene tutti a dormire dopo l’ultimo brindisi: l’indomani, ancor prima dell’alba, fu aperto e inaugurato per bene un vero e proprio cantiere di lavorazione sul piazzale antistante i binari scricchiolanti, e il marmo venne lavorato con cura e abilità dallo scalpellino e i suoi mestieranti sopraffini: scolpito e levigato pezzo dopo pezzo, e trasportato così, un po’ alla volta, tra le strade e i vicoli della Roma capitale, fino al luogo dove sarebbe infine sorto il monumento. E chi ebbe la fortuna di trovarsi nei paraggi in quel periodo, poteva imbattersi in un oste o una fioraia, in un nobile o un prelato, in un calesse o in un cavallo, ma anche – perché no? – nella statua bianca di nonsochì, che doveva essere un nonsochì importante assai, per avergli fatto fare tutta quella strada, da Botticino, a Rezzato, fino a Roma, senza nemmeno pagare il biglietto!